|

| Imagen extraída de Pexels |

De la promesa de libertad al control invisible

Internet nació con la promesa de democratizar el conocimiento y conectar a la humanidad, pero en apenas tres décadas esa utopía se transformó en un sistema de vigilancia global. Al principio, compartir era un acto de confianza: mostrarnos en línea parecía sinónimo de transparencia, participación y libertad. Pero con el tiempo descubrimos que esa exposición constante tiene un precio, y no es económico, sino la cesión de nuestros datos, emociones y decisiones. Esto me recordó un podcast generado con inteligencia artificial que escuché en una de mis clases, donde una idea quedó resonando: “cada interacción es utilizada para controlarnos por empresas privadas o gobiernos”. Esa noción sintetiza con claridad el cambio más profundo de nuestra era: la vigilancia ya no necesita cámaras ni agentes secretos. Hoy la vigilancia se disfraza de comodidad, de servicio personalizado, de recomendación oportuna. Pero detrás de cada clic amable hay un sistema que observa, registra y aprende de nosotros. El scroll infinito, las notificaciones y las recomendaciones personalizadas no son inocentes: están diseñadas para mantenernos dentro del circuito, generando más datos y más dependencia.

Como señala Carissa Véliz en su libro Privacidad es poder, “no existe la privacidad gratuita en plataformas que viven de recolectar información”. Y eso nos lleva a un punto inquietante: si todo lo que hacemos deja un rastro, ¿cuánto de lo que decidimos sigue siendo realmente una elección?

La vigilancia como ecosistema: el problema colectivo

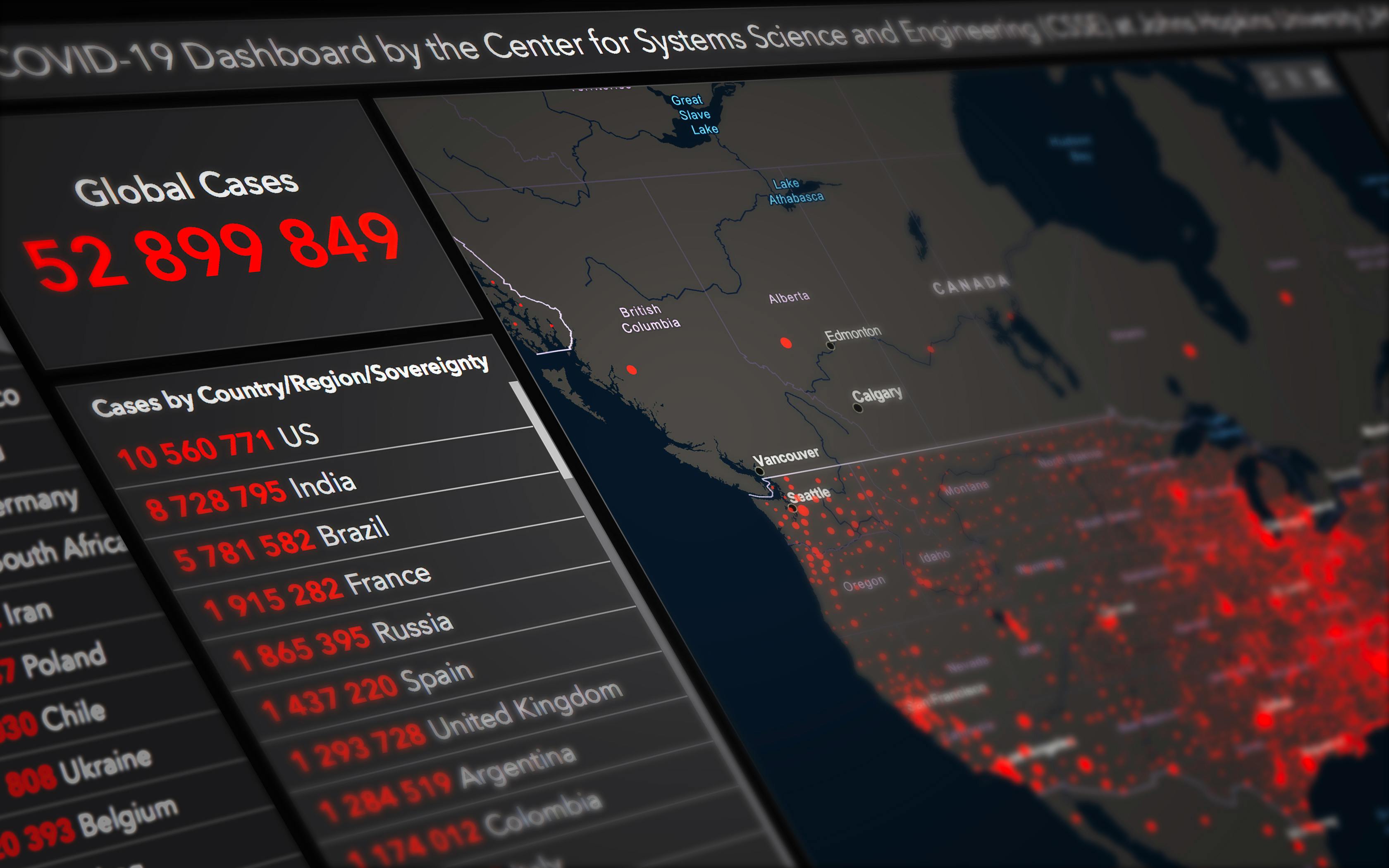

Durante la pandemia, los límites de la privacidad se diluyeron bajo la lógica de la urgencia. En nombre del bien común, se multiplicaron las apps de rastreo y los sistemas de seguimiento ciudadano. Sin embargo, como subraya Carissa Véliz en su charla “Hablemos de omisiones” (YouTube), “no fueron las apps las que controlaron el virus, sino las pruebas masivas de COVID.” El problema no fue la intención, sino el uso posterior de esos datos. Una vez recolectada, la información comenzó a circular entre empresas y gobiernos sin transparencia ni control.Véliz insiste en que “quien tiene los datos tiene el poder”, y que el modelo económico basado en su comercialización es insostenible: no se puede construir una sociedad libre sobre un sistema que lucra con nuestras vulnerabilidades.

El caso de TikTok lo expone con claridad (YouTube). Investigaciones de medios como Forbes y CNBC revelaron que la app tiene vínculos con el gobierno chino y una política de privacidad altamente intrusiva. Según especialistas en ciberseguridad, “TikTok es una app con potencial de espionaje masivo” (YouTube). Creo que, más allá del país de origen, el verdadero problema es la naturalización de la vigilancia: aceptamos que nos observen porque creemos que no tenemos nada que ocultar.

A diferencia de lo que solemos pensar, la vigilancia digital no se reduce a un asunto individual. No basta con “configurar la privacidad” o dejar de usar ciertas redes: el problema, como sostiene Marta Peirano en su charla TED “La vigilancia es un problema colectivo, como el cambio climático” (YouTube), es estructural y sistémico.

“El problema no es Internet, sino lo que pasa y hacen con ella.” — Marta Peirano

La periodista española explica que vivimos bajo el capitalismo de plataformas: un modelo en el que las grandes empresas tecnológicas (Google, Meta, Amazon, Apple, TikTok) ofrecen infraestructuras que parecen neutrales, correo electrónico, redes sociales, nube, entretenimiento, pero que en realidad funcionan bajo su lógica algorítmica.

Es decir: podemos expresarnos, pero dentro de un espacio controlado; podemos “ser libres”, pero según sus reglas. Este tipo de vigilancia no necesita de la fuerza: se sostiene en la cooperación. Cada usuario contribuye con sus clics y reacciones, reforzando un sistema que nos controla. Por eso Peirano compara la vigilancia digital con el cambio climático: ambos problemas afectan a todos, aunque la responsabilidad individual parezca mínima. Su propuesta es tan simple como radical: “poner la tecnología al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos al servicio del poder”. Eso implica repensar los derechos digitales, exigir transparencia y construir una cultura de datos éticos, donde compartir no signifique renunciar al control. La manipulación digital ya no actúa sobre lo que pensamos, sino sobre cómo sentimos.

El documental alemán sobre neuromarketing y control emocional, incluido en el material de una de mis clases, expone cómo la publicidad, la política y las redes sociales explotan las emociones para influir en nuestras decisiones. No se trata de un truco psicológico aislado: es una estrategia científica. Empresas y gobiernos utilizan sensores, estudios de ondas cerebrales y pruebas de mercado para detectar qué estímulos visuales o sonoros provocan placer, miedo o ansiedad. Con esa información, crean contenidos y campañas que maximizan el impacto emocional, moldeando la percepción de la realidad. Lo que antes era persuasión, hoy es programación afectiva. Las redes no buscan informarnos, sino mantenernos emocionalmente activos, porque las emociones generan más interacción, y la interacción genera más datos.

|

| Imagen generada con IA |

La neurociencia y la política se unieron en un nuevo tipo de poder: el poder de dirigir emociones colectivas sin necesidad de censura. Y, como si eso fuera poco, las plataformas que lo permiten se presentan a sí mismas como espacios “libres” y “democráticos”.

Homo Interneticus: la nueva especie digital

| Imagen extraída de mapas públicos del IHMC |

El documental de la BBC “La revolución virtual: Homo Interneticus” (YouTube) retoma esta cuestión desde una perspectiva neuropsicológica. El investigador Nicholas Carr sostiene que “la tecnología nos moldea; no es neutral”. Cambia nuestras estructuras cognitivas y nuestra forma de pensar. El cerebro hiperconectado salta de estímulo en estímulo, incapaz de concentrarse: el usuario tipo se convierte en lo que el estudio de David Nicolas llama un “zorro virtual”, siempre disperso, incapaz de profundizar.

|

| Imagen recuperada de Wikipedia |

La sobreexposición, la ansiedad y la adicción, como se observa en Corea del Sur, la nación más conectada del mundo, son los síntomas de un nuevo tipo de ser humano: el Homo Interneticus, moldeado por los algoritmos y por la necesidad constante de atención.

Recuperar el control: alfabetización y conciencia digital

Frente a este panorama, la pregunta no es si podemos escapar del sistema, sino cómo aprendemos a vivir conscientemente dentro de él.

Carissa Véliz propone una respuesta clara: “la economía de los datos debe desaparecer”. No podemos seguir aceptando que el modelo de negocio más rentable del mundo se base en la explotación de nuestras vulnerabilidades (YouTube). Para ella, la privacidad no es un lujo individual, sino una forma de protección colectiva: “Mis datos no son solo míos; en ellos hay información de otros: familia, amigos, incluso generaciones futuras.” Esto plantea una nueva ética digital: la privacidad como bien común. Defenderla no es un acto egoísta, sino una manera de cuidar el ecosistema social del que dependemos. Pero también implica educación. Necesitamos alfabetización mediática y emocional, es decir, aprender a identificar las estrategias de manipulación, distinguir información de propaganda, y comprender que cada clic tiene un impacto político.

Marta Peirano y Nicholas Carr coinciden en algo esencial: entender la tecnología es la forma más efectiva de resistirla. No se trata de desconectarnos del mundo digital, sino de reapropiarnos de él, construir espacios más éticos y humanos, donde los algoritmos sirvan al conocimiento y no al control. Tal vez la pregunta no sea si Internet nos está cambiando, sino si todavía tenemos la voluntad de cambiar Internet.

🎧 Break Cultural — Para seguir pensando

La red no duerme, pero nosotros tampoco deberíamos dormirnos frente a lo que hace con nosotros. Si queres seguir explorando cómo la tecnología moldea nuestra forma de pensar, sentir y decidir, te invito a escuchar el nuevo episodio de Perspectivas, el podcast donde amplío los temas de este post.

🎙️ Capítulo 2: “Vigilados: entre la privacidad y la pantalla” — disponible en Spotify.

0 comentarios:

Publicar un comentario