Algo que me llamó la atención al leer Superficiales es que Carr no escribe “desde la intuición” o desde una posición pesimista sin pruebas. Él construye su argumento sobre más de 400 estudios. Y eso hace una diferencia enorme. Muchas veces escuchamos frases como “los chicos de ahora son más rápidos porque crecieron con la tecnología” o “somos multitasking por naturaleza”, pero ¿dónde están los datos que lo demuestran? Lo que Carr hace es mostrar que no basta con repetir eslóganes optimistas: si queremos hablar en serio sobre Internet, necesitamos evidencia científica que explique lo que pasa con nuestro cerebro y con nuestra cultura.

Creo que ahí está la clave: no se trata de decir que la tecnología es mala o buena, sino de reconocer que sus efectos son reales, medibles y comprobables. Si queremos discutirle a Carr, no alcanza con entusiasmo o con frases motivacionales; necesitamos estudios que estén a la misma altura. Como futuros comunicadores, esta diferencia entre “opinión” y “argumento fundamentado” me parece esencial.

Merzenich y la plasticidad cerebral

En este punto, uno de los autores que Carr menciona y más llamó mi atención fue Michael Merzenich. Él demuestra algo que parece obvio pero que recién ahora comprendemos en toda su magnitud: el cerebro no es fijo, cambia constantemente con lo que hacemos. La llamada “plasticidad cerebral” significa que cada hábito que repetimos, cada práctica cotidiana, literalmente moldea nuestra mente.

Cuando Carr cita a Merzenich para hablar de Internet, lo que pone en evidencia es que no pasamos por la Red sin que ella nos pase por dentro. Navegar, escanear información, pasar de pestaña en pestaña: todo eso va reforzando circuitos neuronales específicos. El problema no es que Internet no entrene nada, sino que entrena demasiado ciertas capacidades (rapidez, respuesta inmediata, búsqueda superficial) y descuida otras (concentración, reflexión, memoria de largo plazo).

Personalmente, esta idea me incomodó porque me vi reflejada. Paso horas frente a la pantalla y me doy cuenta de que me cuesta más leer un texto largo sin distraerme. Merzenich me hizo entender que no es solo “falta de voluntad”, sino que mi cerebro ya se está cableando de otra forma. Eso me da un poco de miedo, pero también me ayuda a pensar en que todavía podemos equilibrar esos hábitos: darle un espacio a la lectura profunda, a la escritura larga, a la concentración.

La lectura fragmentada: Liu

Otro estudio que Carr trae, y que me pareció relevante, es el de Ziming Liu. Él observó cómo la gente lee en entornos digitales y descubrió que pasamos de la lectura lineal a una lectura fragmentada, casi en “F”: miramos títulos, saltamos párrafos, escaneamos más que nos detenemos.

Lo interesante es que no es que leamos menos, sino que leemos distinto. Estamos entrenados para cazar información rápido, pero no para quedarnos con ella, analizarla o relacionarla con otras ideas. Y cuando pienso en mi experiencia, me pasa exactamente eso: leo muchas cosas por día, pero hay días en lo que tengo tanta saturación que parece que nada me queda del todo.

Ese estudio de Liu me ayudó a ponerle nombre a una sensación: la atención fragmentada no es solo una costumbre personal, es un fenómeno colectivo, estudiado y comprobado. Y, desde una postura de comunicadora, creo que tenemos que ser conscientes de esto, porque también influye en cómo producimos mensajes.

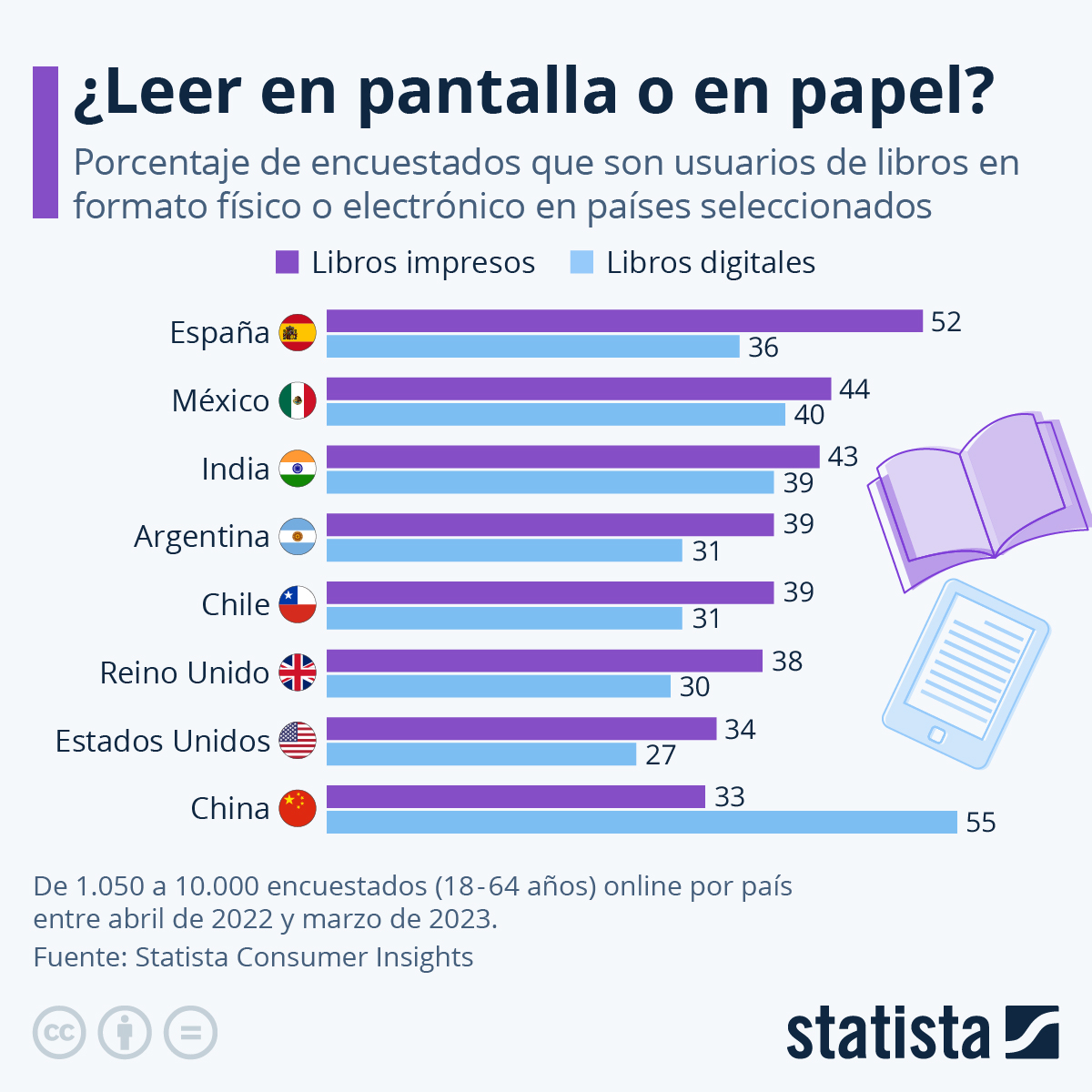

La pérdida de la lectura profunda: Wolf

Esta preocupación se refleja también en los hábitos de lectura actuales. Una encuesta de Statista muestra que, en países como España, más del 70 % de los usuarios sigue prefiriendo el formato físico frente al digital. Esto sugiere que, aunque lo digital avanza, todavía existe una valoración fuerte de la lectura en papel, asociada a una experiencia más profunda y concentrada. Este contraste refuerza lo que advierte Wolf: la lectura en papel conserva un valor único, difícil de reemplazar por la experiencia digital.

Esto me hizo pensar en cómo disfruto cuando me siento a leer un libro en papel, sin interrupciones, y cómo ese tipo de experiencia se volvió rara en mi día a día. No es solo un problema de tiempo, es un problema de hábito y de entrenamiento del cerebro. Si no practicamos la lectura profunda, la vamos perdiendo.

Lo que me deja Wolf es una especie de alerta, pero también de motivación. No se trata de renunciar a lo digital, pero sí de cuidar esos espacios que nos permiten pensar de manera más lenta y más humana.

Reflexión final: entre la ciencia y la cultura digital

Lo que más valoro de leer a Carr, a través de estudios como los de Merzenich, Liu o Wolf, es que nos saca de la zona cómoda de las opiniones fáciles. Nos muestra, con evidencia, que Internet cambia nuestro cerebro, nuestra manera de leer y hasta nuestras capacidades cognitivas más profundas.

Esto también me hizo recordar un documental de la BBC que vi hace un tiempo, donde se analizaba si Internet realmente es un “gran nivelador” que abre oportunidades para todos, o si en realidad reproduce viejas formas de concentración y control. Esa tensión creo que es clave: no solo hablamos de cómo la Red impacta en nuestra atención, sino también de cómo unas pocas corporaciones (como Google, Facebook o Amazon) concentran buena parte del tráfico y de la información que consumimos.

Por eso, no alcanza con decir que “Internet es progreso” o que “los jóvenes son multitasking”. Son frases optimistas que suenan bien, pero que no tienen detrás la solidez de cientos de estudios científicos. Carr nos invita a mirar con más cuidado: Internet no es neutra, nos moldea por dentro y, al mismo tiempo, organiza el poder hacia afuera.

Como futura comunicadora, siento que el desafío es doble: por un lado, cuidar mis propios hábitos para no perder la concentración ni la lectura profunda; por otro, analizar críticamente este ecosistema digital que no siempre es el “gran nivelador” que promete. Solo con una mirada fundamentada podemos entender lo que realmente está en juego.

Para seguir leyendo:

Si este tema te despertó preguntas o curiosidad, hay una gran cantidad de materiales que permiten profundizar en lo que aquí apenas rozamos. La riqueza de Superficiales de Nicholas Carr no está solo en sus ideas, sino en la enorme base de estudios y referencias que las sostienen. Por eso, acercarse a las fuentes originales es una forma de dimensionar mejor el debate sobre cómo Internet cambia nuestra mente y nuestra cultura.

También resulta valioso complementar esas lecturas con autores y documentales que exploran los mismos problemas desde otros ángulos: la neurociencia, la educación, la filosofía y la historia de la web. De ese modo, cada uno puede seguir armando su propio mapa de referencias y lecturas críticas, lejos de las simplificaciones que suelen dominar el discurso público sobre lo digital.

Aquí dejo algunas sugerencias para quienes quieran seguir explorando:

1-Nicholas Carr, Superficiales:

Cap. 3, “Volviéndose Googly”: donde explica la plasticidad cerebral con base en los estudios de Michael Merzenich.

Cap. 6, sobre la lectura digital: cita a Ziming Liu y su investigación sobre el “patrón en F” en entornos académicos.

Cap. 4, sobre la lectura profunda: referencia a Maryanne Wolf y la pérdida de la concentración en la lectura extendida.

2-Michael Merzenich: investigaciones sobre neuroplasticidad.

3-Ziming Liu: “Digital Reading and the Fragmentation of Attention” (estudios sobre lectura digital en bibliotecas universitarias).

4-Maryanne Wolf, Proust y el calamar (sobre cómo la lectura transforma el cerebro y qué perdemos en la era digital).

5-Serie documental de la BBC: The Virtual Revolution (episodio 1, “The Great Levelling?): explora si Internet es un espacio de igualdad o una nueva forma de concentración de poder.

6- Statista. “Porcentaje de usuarios de libros en formato físico o electrónico en países seleccionados.” Statista España, gráfico nº 27286, accesado el 11 de septiembre de 2025. Disponible en: https://es.statista.com/grafico/27286/porcentaje-de-usuarios-de-libros-en-formato-fisico-o-electronico-en-paises-seleccionados/

0 comentarios:

Publicar un comentario